노키아 휴대폰 42% 6만원대 ‘저가의 강펀치’

[한겨레] 저가(低價) 제품’이 강펀치를 날리고 있다. ‘고가제품’을 아예 녹다운 시킬 태세다. 유력 글로벌 기업들은 누구랄 것도 없이 ‘값싼’ 제품 생산에 매달리고 있다. 그야말로 ‘저가경쟁시대’가 활짝 개막된 셈이다. 그러나 마냥 ‘싼 제품’으론 경쟁하기 힘들다. 싼 것은 ‘비지떡’ 취급을 받을 뿐이다. 품질까지 보장된 양질의 값싼 제품을 생산해야 그나마 명함을 내밀 수 있다. 그렇다고 ‘저가·고품질’ 제품을 만드는 게 쉬운 것도 아니다. 혹여 그럴 수 있다고 해도 ‘이득’(마진)을 챙기기 어렵다는 문제가 남는다. ‘저가·고품질’ 제품을 생산할 수 있는 기술력 확보가 글로벌 기업의 당면 과제로 떠오른 것도 이런 이유다. 세계시장에서 치열하게 전개되고 있는 ‘저가 글로벌 전쟁’을 들여다봤다. 편집자주

바야흐로 ‘저가(低價)’ 경쟁의 시대다. 세계 최고를 자부하는 글로벌 기업들은 너나 할 것 없이 ‘싸게~ 더 싸게~’를 외치고 있다. 거침없이 ‘가격 로우(LOW) 킥’을 날리고 있는 셈이다. 이유는 별다른 게 아니다. 인도·베트남 등 개발도상국의 광활한 시장을 선점하기 위해서다. 삼성경제연구소에 따르면 개발도상국의 가구당(4인 가족) 연 소득은 대략 5~6천달러. 한화로 500만원~600만원 선이다. 월 100만원 수입의 직장인에게 50만원을 훌쩍 넘는 휴대폰은 무용지물이나 다름없을 터. 때문에 이들의 소득 수준에 맞는 저가 제품의 출시가 ‘붐’을 타고 있는 것이다.

삼성경제연구소 배영일 수석연구원은 “현실적 구매 여력을 감안하면 선진시장 수준의 가격으로 개발도상국의 시장에서 수요를 창출하는 것은 불가능에 가깝다”며 “개발도상국의 시장은 잠재력은 크지만 가구당 연 소득이 5~6천달러 이하인 경우가 대부분이기 때문에 제품 가격도 소비 수준에 맞게 재조정해야 한다”고 말했다.

30달러(3만원) 대의 초저가폰을 만들어 인도·중동 등 제3세계에서 돌풍을 일으키고 있는 로즈텔레콤의 김무호 사장도 비슷한 견해를 내비친다(관련 기사 29면). “개발도상국의 요구(needs)는 분명히 저가 제품이다. 잠재력이 매우 큰 개발도상국 시장을 잡기 위해선 당연히 저가전략이 필요하다. 하지만 저가라고 해서 무시해서는 절대 안 된다. 우리의 눈으로 볼 땐 저가이지만 그들에겐 결코 저가가 아니기 때문이다.”

‘저가전략’은 남는 장사

‘저가전략’은 얼핏 ‘손해 보는 장사’로 보이지만 실제론 그렇지 않다. 장기적으론 분명히 ‘남는 장사’다. 개발도상국의 성장속도가 무시무시한데다 소비층 역시 두터워지고 있기 때문이다.

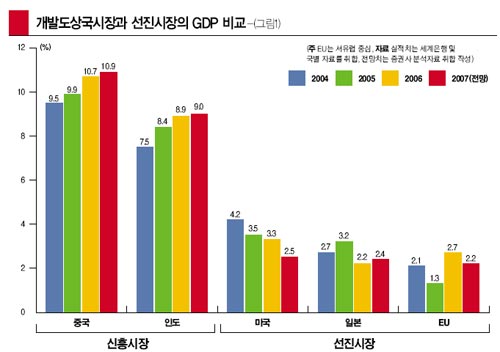

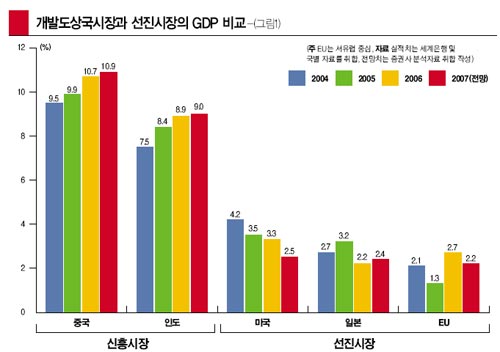

IBRD(국제부흥개발은행)의 <2030 경제전망보고서>에 따르면 개발도상국의 성장률은 4.2%로 선진국(2.5%)의 1.5배 수준이다. 글로벌 경제에서 개발도상국이 차지하는 비중도 95년 39%에서 2005년 45%로 50% 이상 증가했다. 선진국은 ‘종종 걸음’을 하고 있는 반면 개발도상국들은 ‘전력 질주’를 하고 있는 격이다(그림 참조).

이런 관점에서 개발도상국의 시장은 ‘황금의 땅’이자 ‘기회의 땅’라고 할 수 있다. 글로벌 기업들이 ‘저가전략’으로 무장하고 있는 까닭도 여기에 있다.

세계 휴대폰업계의 명실상부한 1위 노키아는 지난해 출시한 휴대폰 중 42%를 50유로(6만5천원)에 출시했다(관련 기사 28면). 삼성전자 역시 인도에서 65달러짜리 휴대폰을 팔고 있다. 윤종용 삼성전자 부회장은 “휴대폰은 저가시장이 70%에 달한다”면서 “가장 빠른 속도로 성장하고 있는 저가시장 전략을 수립하고 있다”고 말했다.

자동차업계는 한술 더 뜬다(관련 기사 24~25면). 저가 자동차의 ‘붐’을 일으킨 르노닛산의 ‘로간’은 8천달러(800만원)에 팔리고 있다. 일본의 도요타는 500만원 대 자동차 개발을 공식 선언했고, GM과 포드·크라이슬러도 저가 차량의 개발을 서두르고 있다.

대부분 GM대우 ‘마티즈’ 보다 싼 자동차를 만들겠다는 계획이다. 항공업계의 사정 역시 크게 다르지 않다(관련 기사 26~27면). 유럽 항공여객시장에선 저가항공의 성장세가 뚜렷하다. 북미에선 저가항공의 시장점유율이 25%를 훌쩍 넘어섰다. 대한항공이 최근 ‘저가항공’ 시장에 참여하기로 결정한 것도 이 때문이다. 이만하면 ‘저가경쟁’은 업종 불문, 기업 불문이다.

따라하기식 ‘저가전략’ NO

하지만 남이 장에 간다고 해서 거름지고 함께 나설 수는 없는 법. ‘친구 따라 강남 가는’ 식으로 저가 분위기에 편승했다간 낭패를 볼 가능성이 크다는 지적이다.

무엇보다 로컬 기업과의 가격경쟁은 힘겨운 싸움이다. 로컬 기업의 최대 장점은 뭐니 뭐니 해도 낮은 생산원가. 가격경쟁력이 월등하다는 얘기다. 이를 무기로 자국의 초저가 시장을 장악하고 있는 게 지금의 현실이다. 인도의 ‘타타자동차’가 10만루피(230만원) 대의 자동차를 선보이겠다고 공언한 것은 단적인 사례다.

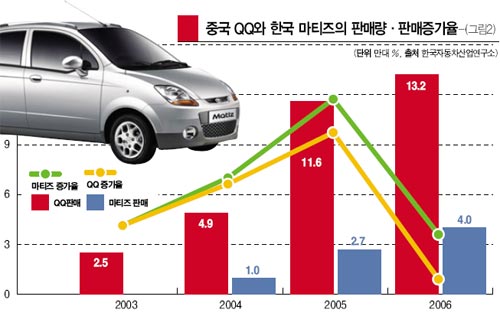

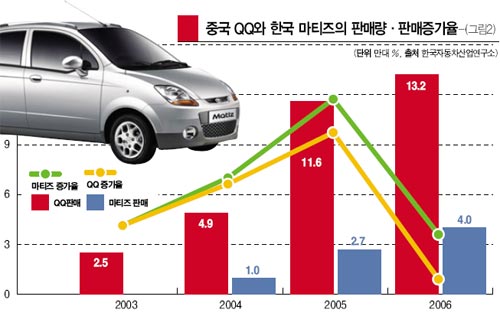

중국 시장에서 ‘치루이자동차’의 저가차량 QQ가 인기몰이 중인 것도 비슷한 예다. 지난해 13만대가 팔려나간 QQ의 가격은 GM대우 마티즈의 절반 수준인 2만8천위안~5만7천위안이다(500만원 대·그림-2 참조). 또 하나의 문제는 어설픈 저가전략이 브랜드 가치를 하락시킬 수도 있다는 점이다.

세계적 자동차 업체인 ‘폭스바겐’이 저가전략에 미온적인 대응을 하는 것도 브랜드 이미지 실추를 우려하고 있기 때문으로 보인다.

저가화 전략은 ‘숙명’

그렇다면 저가경쟁 시대에서 살아남을 수 있는 방법은 무엇일까. 해답은 정말 가까운 데 있다. 싸고 질 좋은 제품을 만드는 것이다. 저가·고품질 제품을 생산하면 생존할 수 있다는 얘기다. 무조건 싼 제품은 이제 경쟁력이 없다. 그야말로 ‘싼 것은 비지떡’일 뿐이다.

삼성경제연구소에 따르면 개발도상국의 소비자들은 값이 싸면서도 기능은 제대로 갖춘 제품을 원한다. 가령 100달러 PC에도 기본 기능이 있으면서 내구성은 오히려 강해야 팔리는 식이다. 이에 대해 LG경제연구원 이현정 연구원은 ‘똑똑한 소비자론’을 편다.

“저가시장이라고 가격만을 낮추고 식상한 가치를 제공하면 소비자에게 외면당할 수밖에 없다. 소비자들은 구매하는 모든 제품에서 양질을 원하고, 하향 구매할 때도 끊임없이 가치에 대해 계산을 한다. 가격·가치·디자인 측면에서 만족을 하고 싶어 하는 것이다. 모든 소비자들은 그야말로 똑똑하다.”

하지만 저가·고품질 제품을 만드는 것은 여간 어려운 일이 아니다. 혹여 그럴 수 있다고 해도 ‘마진(이득)’을 챙기기 어렵다는 문제가 남는다. 시장용어로 ‘남는 게’ 없다는 것이다. 실제 고급 자동차인 BMW의 경우 한 대를 팔 때마다 3300달러(약 300만원)를 벌어들일 수 있지만 저가차량 로건은 대당 400달러(37만원)도 채 이익을 남기지 못한다.

‘저가화 기술’ 절실

최근 가격경쟁력과 수익을 동시에 추구할 수 있는 ‘저가화 기술’이 각광받고 있는 것도 이런 이유다(관련 기사 30면). ‘저가화 기술’이란 기술 기반의 저가화를 추진하는 것을 의미한다. 쉽게 말해 제품 개발단계에서 드는 비용을 대폭 줄여, 저가화를 꾀하자는 것이다. 이는 품질을 낮춘 만큼 가격을 인하하는 등의 전략을 일컫는 ‘비(非)기술적 저가화’의 반대말이다.

배영일 수석연구원은 “제품 개발 단계에서 기술력을 기반으로 한 저가화를 추진해야 경쟁력을 지속할 수 있을 것”이라며 “저가화를 위해 수익을 줄이거나 손해를 감수하는 방법은 단기 처방에 불과하기 때문에 본질적인 경쟁력 획득이 불가능하다”고 강조했다. 기술력 기반의 저가화를 추진하는 게 수익을 보전하는 최선의 방법이라는 설명이다.

글로벌 경제는 저가경쟁시대로 빠르게 바뀌고 있다. ‘싼 게 비지떡’이라는 속담은 그야말로 옛말일 뿐이다. ‘싼 게 노다지’요 ‘싼 게 황금알을 낳는’ 시대다. “국내 기업들 스스로 저가전략을 면밀하게 검토해봐야 한다”는 지적이 나오는 것도 이런 이유다.

이윤찬 기자 chan4877@economy21.co.kr

바야흐로 ‘저가(低價)’ 경쟁의 시대다. 세계 최고를 자부하는 글로벌 기업들은 너나 할 것 없이 ‘싸게~ 더 싸게~’를 외치고 있다. 거침없이 ‘가격 로우(LOW) 킥’을 날리고 있는 셈이다. 이유는 별다른 게 아니다. 인도·베트남 등 개발도상국의 광활한 시장을 선점하기 위해서다. 삼성경제연구소에 따르면 개발도상국의 가구당(4인 가족) 연 소득은 대략 5~6천달러. 한화로 500만원~600만원 선이다. 월 100만원 수입의 직장인에게 50만원을 훌쩍 넘는 휴대폰은 무용지물이나 다름없을 터. 때문에 이들의 소득 수준에 맞는 저가 제품의 출시가 ‘붐’을 타고 있는 것이다.

삼성경제연구소 배영일 수석연구원은 “현실적 구매 여력을 감안하면 선진시장 수준의 가격으로 개발도상국의 시장에서 수요를 창출하는 것은 불가능에 가깝다”며 “개발도상국의 시장은 잠재력은 크지만 가구당 연 소득이 5~6천달러 이하인 경우가 대부분이기 때문에 제품 가격도 소비 수준에 맞게 재조정해야 한다”고 말했다.

30달러(3만원) 대의 초저가폰을 만들어 인도·중동 등 제3세계에서 돌풍을 일으키고 있는 로즈텔레콤의 김무호 사장도 비슷한 견해를 내비친다(관련 기사 29면). “개발도상국의 요구(needs)는 분명히 저가 제품이다. 잠재력이 매우 큰 개발도상국 시장을 잡기 위해선 당연히 저가전략이 필요하다. 하지만 저가라고 해서 무시해서는 절대 안 된다. 우리의 눈으로 볼 땐 저가이지만 그들에겐 결코 저가가 아니기 때문이다.”

‘저가전략’은 남는 장사

‘저가전략’은 얼핏 ‘손해 보는 장사’로 보이지만 실제론 그렇지 않다. 장기적으론 분명히 ‘남는 장사’다. 개발도상국의 성장속도가 무시무시한데다 소비층 역시 두터워지고 있기 때문이다.

IBRD(국제부흥개발은행)의 <2030 경제전망보고서>에 따르면 개발도상국의 성장률은 4.2%로 선진국(2.5%)의 1.5배 수준이다. 글로벌 경제에서 개발도상국이 차지하는 비중도 95년 39%에서 2005년 45%로 50% 이상 증가했다. 선진국은 ‘종종 걸음’을 하고 있는 반면 개발도상국들은 ‘전력 질주’를 하고 있는 격이다(그림 참조).

이런 관점에서 개발도상국의 시장은 ‘황금의 땅’이자 ‘기회의 땅’라고 할 수 있다. 글로벌 기업들이 ‘저가전략’으로 무장하고 있는 까닭도 여기에 있다.

세계 휴대폰업계의 명실상부한 1위 노키아는 지난해 출시한 휴대폰 중 42%를 50유로(6만5천원)에 출시했다(관련 기사 28면). 삼성전자 역시 인도에서 65달러짜리 휴대폰을 팔고 있다. 윤종용 삼성전자 부회장은 “휴대폰은 저가시장이 70%에 달한다”면서 “가장 빠른 속도로 성장하고 있는 저가시장 전략을 수립하고 있다”고 말했다.

자동차업계는 한술 더 뜬다(관련 기사 24~25면). 저가 자동차의 ‘붐’을 일으킨 르노닛산의 ‘로간’은 8천달러(800만원)에 팔리고 있다. 일본의 도요타는 500만원 대 자동차 개발을 공식 선언했고, GM과 포드·크라이슬러도 저가 차량의 개발을 서두르고 있다.

대부분 GM대우 ‘마티즈’ 보다 싼 자동차를 만들겠다는 계획이다. 항공업계의 사정 역시 크게 다르지 않다(관련 기사 26~27면). 유럽 항공여객시장에선 저가항공의 성장세가 뚜렷하다. 북미에선 저가항공의 시장점유율이 25%를 훌쩍 넘어섰다. 대한항공이 최근 ‘저가항공’ 시장에 참여하기로 결정한 것도 이 때문이다. 이만하면 ‘저가경쟁’은 업종 불문, 기업 불문이다.

따라하기식 ‘저가전략’ NO

하지만 남이 장에 간다고 해서 거름지고 함께 나설 수는 없는 법. ‘친구 따라 강남 가는’ 식으로 저가 분위기에 편승했다간 낭패를 볼 가능성이 크다는 지적이다.

무엇보다 로컬 기업과의 가격경쟁은 힘겨운 싸움이다. 로컬 기업의 최대 장점은 뭐니 뭐니 해도 낮은 생산원가. 가격경쟁력이 월등하다는 얘기다. 이를 무기로 자국의 초저가 시장을 장악하고 있는 게 지금의 현실이다. 인도의 ‘타타자동차’가 10만루피(230만원) 대의 자동차를 선보이겠다고 공언한 것은 단적인 사례다.

중국 시장에서 ‘치루이자동차’의 저가차량 QQ가 인기몰이 중인 것도 비슷한 예다. 지난해 13만대가 팔려나간 QQ의 가격은 GM대우 마티즈의 절반 수준인 2만8천위안~5만7천위안이다(500만원 대·그림-2 참조). 또 하나의 문제는 어설픈 저가전략이 브랜드 가치를 하락시킬 수도 있다는 점이다.

세계적 자동차 업체인 ‘폭스바겐’이 저가전략에 미온적인 대응을 하는 것도 브랜드 이미지 실추를 우려하고 있기 때문으로 보인다.

저가화 전략은 ‘숙명’

그렇다면 저가경쟁 시대에서 살아남을 수 있는 방법은 무엇일까. 해답은 정말 가까운 데 있다. 싸고 질 좋은 제품을 만드는 것이다. 저가·고품질 제품을 생산하면 생존할 수 있다는 얘기다. 무조건 싼 제품은 이제 경쟁력이 없다. 그야말로 ‘싼 것은 비지떡’일 뿐이다.

삼성경제연구소에 따르면 개발도상국의 소비자들은 값이 싸면서도 기능은 제대로 갖춘 제품을 원한다. 가령 100달러 PC에도 기본 기능이 있으면서 내구성은 오히려 강해야 팔리는 식이다. 이에 대해 LG경제연구원 이현정 연구원은 ‘똑똑한 소비자론’을 편다.

“저가시장이라고 가격만을 낮추고 식상한 가치를 제공하면 소비자에게 외면당할 수밖에 없다. 소비자들은 구매하는 모든 제품에서 양질을 원하고, 하향 구매할 때도 끊임없이 가치에 대해 계산을 한다. 가격·가치·디자인 측면에서 만족을 하고 싶어 하는 것이다. 모든 소비자들은 그야말로 똑똑하다.”

하지만 저가·고품질 제품을 만드는 것은 여간 어려운 일이 아니다. 혹여 그럴 수 있다고 해도 ‘마진(이득)’을 챙기기 어렵다는 문제가 남는다. 시장용어로 ‘남는 게’ 없다는 것이다. 실제 고급 자동차인 BMW의 경우 한 대를 팔 때마다 3300달러(약 300만원)를 벌어들일 수 있지만 저가차량 로건은 대당 400달러(37만원)도 채 이익을 남기지 못한다.

‘저가화 기술’ 절실

최근 가격경쟁력과 수익을 동시에 추구할 수 있는 ‘저가화 기술’이 각광받고 있는 것도 이런 이유다(관련 기사 30면). ‘저가화 기술’이란 기술 기반의 저가화를 추진하는 것을 의미한다. 쉽게 말해 제품 개발단계에서 드는 비용을 대폭 줄여, 저가화를 꾀하자는 것이다. 이는 품질을 낮춘 만큼 가격을 인하하는 등의 전략을 일컫는 ‘비(非)기술적 저가화’의 반대말이다.

배영일 수석연구원은 “제품 개발 단계에서 기술력을 기반으로 한 저가화를 추진해야 경쟁력을 지속할 수 있을 것”이라며 “저가화를 위해 수익을 줄이거나 손해를 감수하는 방법은 단기 처방에 불과하기 때문에 본질적인 경쟁력 획득이 불가능하다”고 강조했다. 기술력 기반의 저가화를 추진하는 게 수익을 보전하는 최선의 방법이라는 설명이다.

글로벌 경제는 저가경쟁시대로 빠르게 바뀌고 있다. ‘싼 게 비지떡’이라는 속담은 그야말로 옛말일 뿐이다. ‘싼 게 노다지’요 ‘싼 게 황금알을 낳는’ 시대다. “국내 기업들 스스로 저가전략을 면밀하게 검토해봐야 한다”는 지적이 나오는 것도 이런 이유다.

이윤찬 기자 chan4877@economy21.co.kr

'기술자료 > Mobile phone' 카테고리의 다른 글

| LG전자, ‘쿼티(QWERTY)폰’으로 美 문자족 공략 (0) | 2007.10.23 |

|---|---|

| 휴대폰 트랜드, 커패시티브 센싱으로! (0) | 2007.10.19 |

| 싸서 좋아요 카메라·인터넷 뺀 휴대폰 '인기' (0) | 2007.06.18 |

| 터치스크린 휴대폰 (0) | 2007.01.13 |

| 브랜드폰 전성시대 온다 (0) | 2006.10.30 |